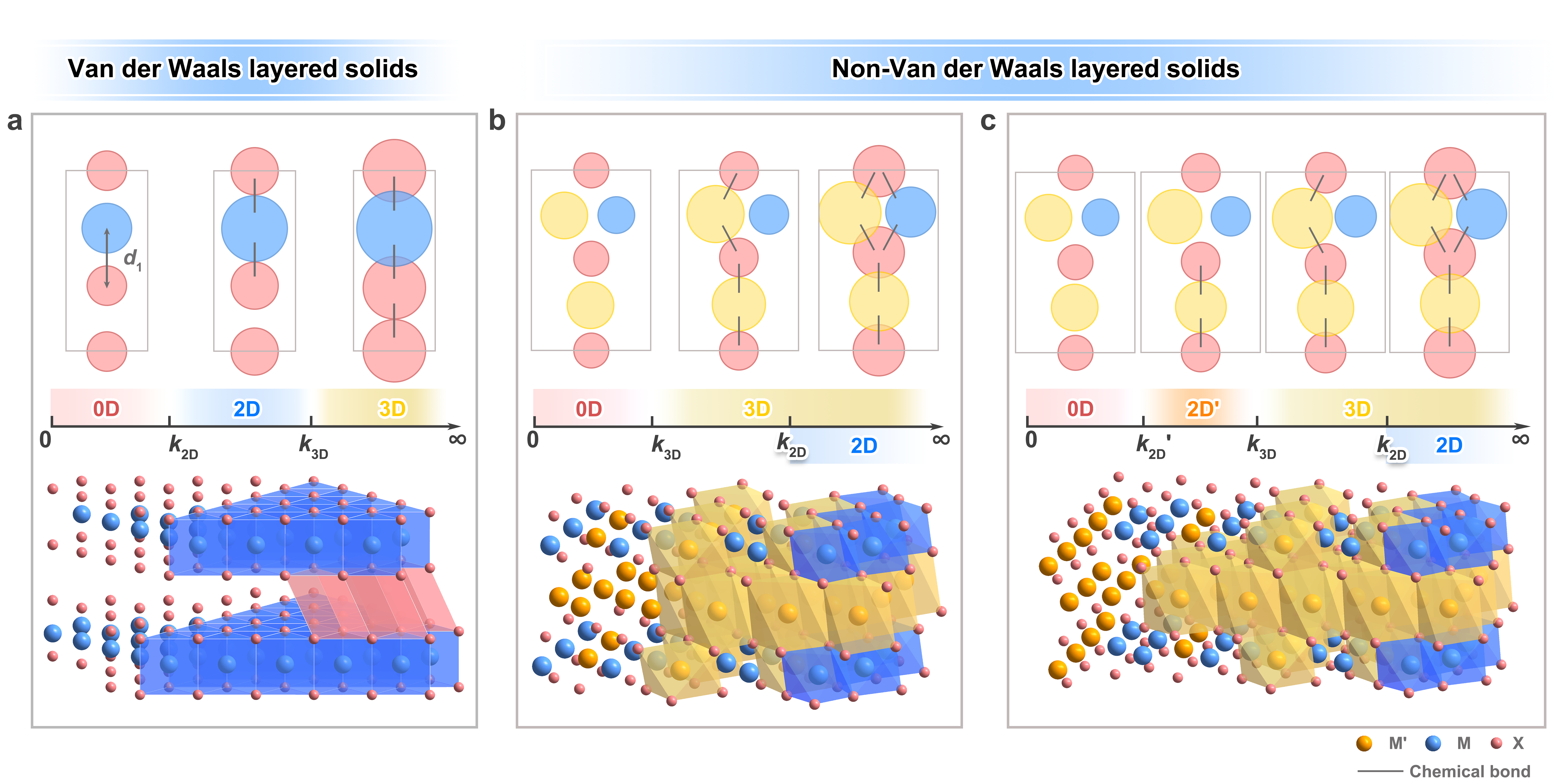

二维材料因其独特的原子级薄层结构,在能源、电子和催化等领域展现出重要应用前景。当前的自动识别与筛选算法主要聚焦于原子排布较为松散的范德华层状晶体,如石墨和过渡金属硫化物。相比之下,非范德华层状晶体中往往存在共价、离子或金属键主导的层间连接,原子间距更近、层间耦合更强,导致传统的算法难以适用(图1)。这一识别盲区导致非范德华层状材料难以被批量挖掘,严重限制了此类材料在二维材料领域的拓展和利用。

图1传统k值法识别非范德华层状晶体的局限性。

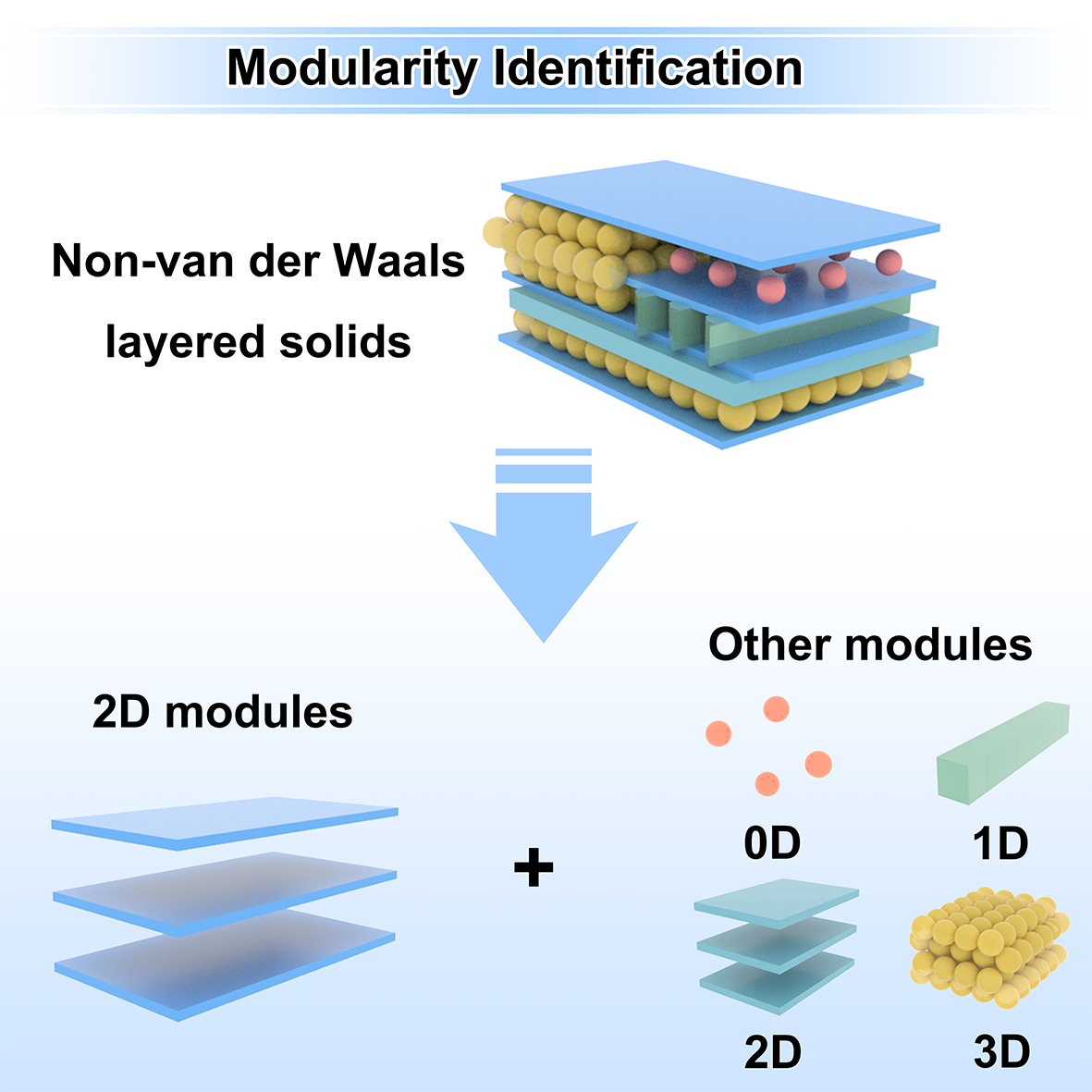

针对上述挑战,吉林大学邹晓新教授团队提出了一种“结构模块化识别”策略(图2):通过选择性去除晶体中的特定元素,构建人工子结构,并结合传统二维识别算法,实现对非范德华晶体中潜在二维模块的普适识别。研究团队对超过4.4万种晶体结构进行了系统筛选,识别出14616种传统算法无法发现的非范德华类二维材料,数量是传统范德华体系的近十倍,涵盖了α-NaFeO2型、层状钙钛矿、MAX相等多种典型结构类型,显著扩展了二维材料的候选空间。进一步结合高通量热力学稳定性分析,筛选出1083种可通过质子交换法剥离的氧化物层状晶体。

图2基于“结构模块化识别”策略识别二维材料。

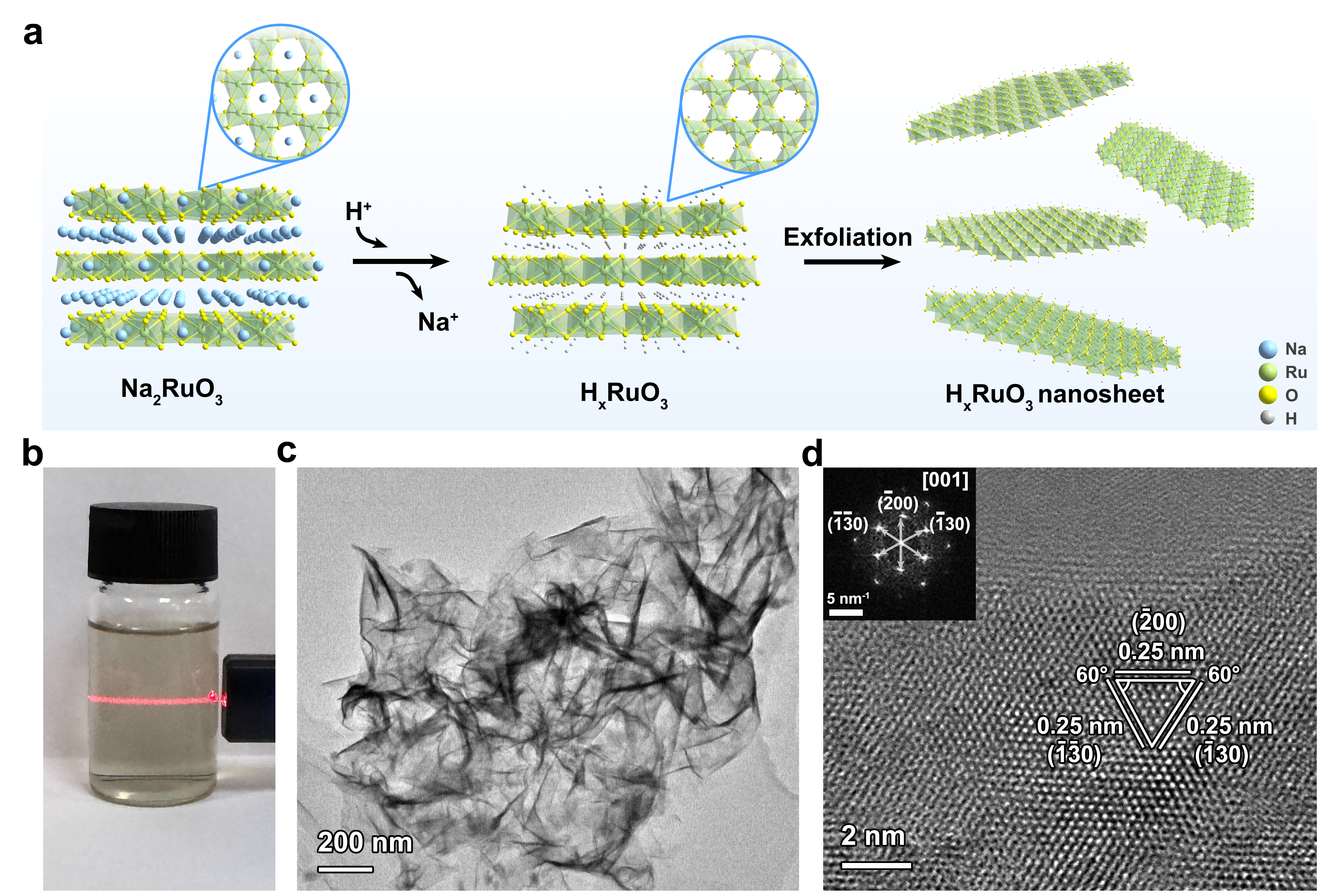

实验方面,团队首次实现了非范德华晶体Na2RuO3的原位质子交换剥离(图3),成功制备出超薄HxRuO3纳米片,证实了“结构模块化识别”策略的可行性。该研究不仅显著拓展了二维材料的化学空间,也为非范德华晶体中二维材料的结构识别提供了新范式,对该领域具有重要价值。

图3酸交换剥离法制备HxRuO3纳米片。

该研究成果以“Beyond van der Waals: Modular Identification of 2D Materials in Strongly Bonded Layered Crystals”为题发表在Angewandte Chemie International Edition上(Angew. Chem. Int. Ed. 2025, e202516076)。永利娱乐城-永利官网-永利皇宫官网

博士研究生张明程与本科生倪鑫越为共同第一作者,陈辉副教授与邹晓新教授为通讯作者。

文章链接://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.202516076